雑誌名等

雑誌名:Science題 名:Representation of sex-specific social memory in ventral CA1 neurons

著者名:Akiyuki Watarai†, Kentaro Tao†, Teruhiro Okuyama* (†共同筆頭著者、*責任著者)

DOI:10.1126/science.adp3814

URL:https://www.science.org/doi/10.1126/science.adp3814

◆友達についての記憶を保持する海馬が、「性別」などの相手に付随した情報をどのように表現しているのかを解明しました。

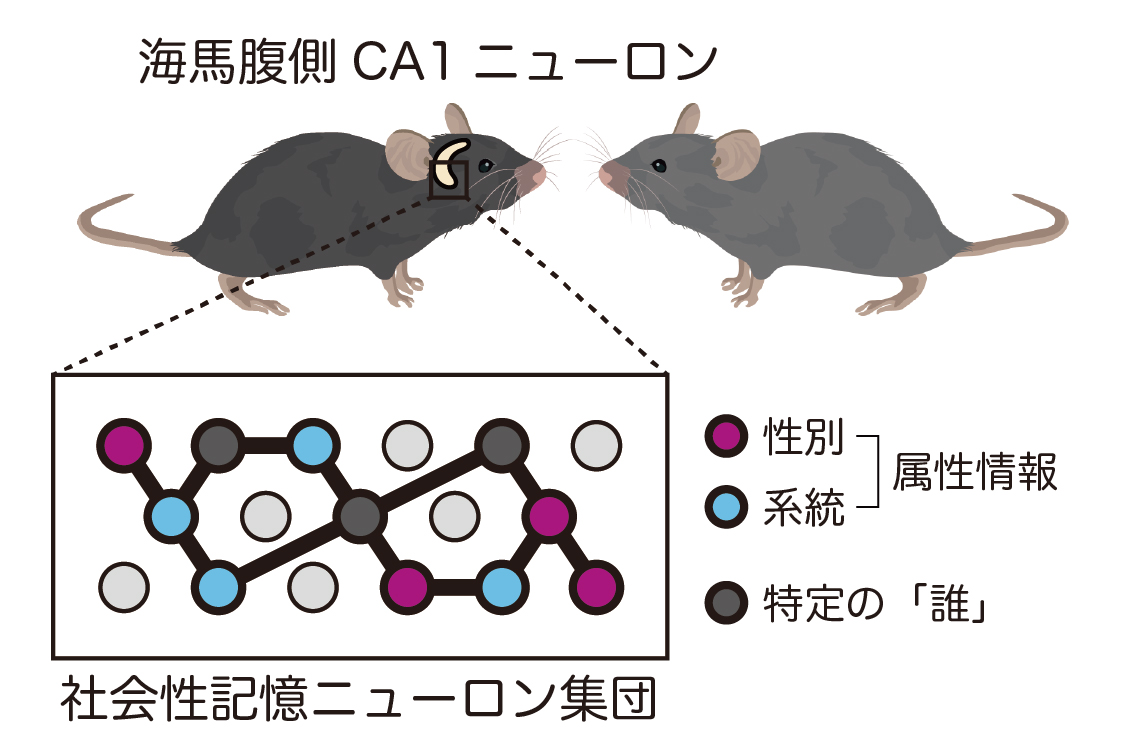

◆海馬の腹側CA1領域には、特定の他個体に応答する細胞(アイデンティティ細胞)と、性別や系統という属性を表現する細胞(プロパティ細胞)が共存しており、それらの組み合わせで特定の相手についての記憶が表現されていました。

◆多様な他者を記憶する脳の仕組みの理解を深めるとともに、その破綻が関与すると考えられる疾患メカニズムの解明への貢献が期待されます。

東京大学定量生命科学研究所の度会晃行特任助教、田尾賢太郎助教、奥山輝大教授による研究グループは、他者の情報を記憶として整理する脳の仕組みを明らかにしました。これまでに同グループの研究によって、友達についての記憶が、記憶中枢である海馬の中の「腹側CA1領域」という小領域に貯蔵されることが分かっていた一方で、「性別」などその相手に付随した情報がどのように表現されているのかは分かっていませんでした。

本研究では、マウスを用いた神経活動の詳細な記録によって、腹側CA1領域には特定の相手に応答する「アイデンティティ細胞」と、相手にかかわらず性別や系統という属性を表現する「プロパティ細胞」が共存していることを発見し、これらの細胞が組み合わされて特定の友達の記憶を表現していることを示唆しました。本研究成果は、日本時間2025年7月4日付のScience誌(オンライン版)に掲載されました。

私たちは、日常生活でさまざまな人に出会います。こうした場面では、出会った相手が誰なのかをすばやく認識し、記憶を想い起こす必要があります。このような他者についての記憶は「社会性記憶」と呼ばれ、ヒトを含めた哺乳類では海馬の腹側CA1領域という脳領域が重要な役割を果たしていることが知られています。しかしながら、性別をはじめとする多様な属性に基づく他者の情報を、腹側CA1領域の神経細胞がどのように個々の記憶として整理しているのかは明らかになっていませんでした。

まず本研究では、性別(メスまたはオス)および系統(注1)という二種類の属性において異なる4匹のマウス(刺激マウス)を用意し、被験マウス(C57BL6系統オス)と出会わせることで、4匹それぞれについての社会性記憶を形成させました。再度4匹の刺激マウスを提示して被験マウスの腹側CA1領域の電気的活動を記録すると、これまで社会性記憶細胞と一括りにされてきた神経細胞たちは、特定の他個体に選択的に応答する「アイデンティティ細胞」と、個体をまたいで性別または系統という属性を表現する「プロパティ細胞」に分類されることが明らかになりました。被験マウスが他個体とかかわっているときの腹側CA1領域のニューロンの活動パターンのみから、思い出しているその相手が4匹中の誰なのか、高い確率で推定することができました(図1)。

さらに、それぞれの神経細胞の活動と「海馬シータ波(注2)」という脳波の関係を検証したところ、「アイデンティティ細胞」や「プロパティ細胞」は、「非・社会性記憶細胞」と比較してシータ波による強い調節を受けていることが分かりました(図2)。相手を思い出している時、「アイデンティティ細胞」や「プロパティ細胞」はシータ波の谷底付近で活動しやすく、この事実はシータ波が友達の記憶を思い出す時の一つの単位になっていることを示唆しています。

つぎに、オスの記憶とメスの記憶の質がどのように異なるのかを、記憶そのものに実験的にアクセスすることで検証しました。具体的には、最初期遺伝子(注3)によって社会性記憶細胞を標識し、光遺伝学的手法(注4)を用いて、オスの記憶とメスの記憶のそれぞれを人為的に活性化しました。条件づけ場所嗜好性試験(注5)において、メスの記憶を活性化した場所にマウスが長時間滞在するようになったことから、メスの記憶を人為的に想起させることには正の価値(報酬性:注6)があることが示されました(図3)。2匹のメスの記憶に共通する社会性記憶細胞、すなわち「メス」という性別の情報を担う細胞だけを活性化しても報酬性が現れたことから、メスの記憶の価値はその性別の情報によってもたらされていることが分かりました。社会性情報の処理に関与する脳領域である海馬CA2領域や内側扁桃(へんとう)体を損傷すると、腹側CA1領域においてオスとメスに応答する細胞集団の違いがなくなりました。

本研究は、脳が他者を記憶するときに、それが特定の誰であるか、どのような属性を持っているかという情報を複層的に処理していることを明らかにしたものです。記憶の仕組みに対する私たちの理解を深めるとともに、このような脳内メカニズムがうまく働かないことが原因だと考えられる疾患の解明に示唆を与えると期待されます。

〇関連情報:

「プレスリリース① 他人を記憶するための海馬の仕組み-記憶痕跡(エングラム)にアクセスし、社会性記憶を操作する-」(2016/9/30)

https://www.riken.jp/press/2016/20160930_1/(外部リンク: 理化学研究所)

「プレスリリース② 「友達」を記憶する、海馬の神経活動パターン ~なぜ自閉症は友達を記憶しづらいのか?~」(2022/2/4)

https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/press/z0207_00056.html

「プレスリリース③ 自閉症の人はなぜ「友人を覚えづらい」のか? -社会性記憶異常の分子神経メカニズムの解明-」(2024/6/13)

https://www.iqb.u-tokyo.ac.jp/pressrelease/20240612/

東京大学定量生命科学研究所 附属高度細胞多様性研究センター 行動神経科学研究分野

奥山 輝大 教授

田尾 賢太郎 助教

度会 晃行 特任助教

本研究は、科学技術振興機構(JST)「創発的研究支援事業(課題番号:JPMJFR2143)」「戦略的創造研究推進事業 CREST(課題番号:JPMJCR23B1)」、日本学術振興会(JSPS)「科学研究費助成事業(課題番号: JP18H02544・JP19K06951・JP20K21459・JP21H02593・JP21H05140・JP22K06481・JP23K19395・JP24K18158)」「特別研究員奨励費(課題番号: JP20J01468)」、日本医療研究開発機構(AMED)「脳とこころの研究推進プログラム(課題番号: JP21wm0525018)」「再生・細胞医療・遺伝子治療実現加速化プログラム(課題番号: JP24bm1123057)」、内藤記念科学振興財団、セコム科学技術振興財団の支援により実施されました。

(注1)系統

遺伝的な性質をそろえた、植物の品種のようなもの。ここではBALB/cまたはC3Hという名称のマウス系統を用いた。

(注2)海馬シータ波

海馬やその関連領域で観察される、約5-10Hzの脳波。動物が探索行動をしているとき顕著に観測され、海馬の情報処理において重要な役割を担うと考えられている。

(注3)最初期遺伝子

細胞への刺激に応答して迅速かつ一過的に発現が誘導される遺伝子。本研究では、c-fosという転写因子の活性化を用いて、特定のタイミングで活動した神経細胞を遺伝学的に標識した。

(注4)光遺伝学的手法

光によって活性化されるタンパク質を神経細胞に発現させ、特定の波長の光を照射することでその活動を操作する技術。本研究では、最初期遺伝子(注3)を細胞標識技術と組み合わせることで、特定のマウスと出会ったときに活動した社会性記憶細胞だけを選択的に再活性化した。

(注5)条件づけ場所嗜好性試験

マウスに特定の環境での体験と、その体験に伴う快・不快などの情動を関連づけることで、その環境に対する好みの変化を評価する行動実験。本研究では、光遺伝学的手法(注4)を用いて社会性記憶細胞を人為的に活性化し、社会性記憶の価値を評価した。

(注6)報酬性

ある行動の結果として提示されることで、その行動を増やす働きがある刺激や状況のことを「報酬性がある」という。今回の研究では、マウスが条件づけ場所嗜好性試験において特定の場所を訪れたとき、メスの記憶を担う細胞を光遺伝学的に活性化することで、マウスがその場所に滞在する時間が増えたという実験結果によって「メスの記憶には報酬性がある」という結論が得られた。